活動報告・予定

令和7年度活動報告

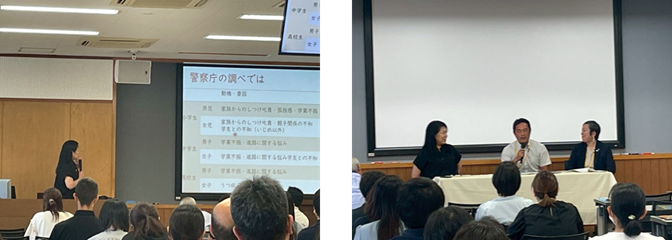

令和7年6月7日 保護者交流会

都城高専保護者を対象とした「保護者交流会」を開催しました。

●保護者交流会第1部(全体会)

田村校長からのご挨拶をいただき、続いて、5月2日の「学校説明会」に参加できなかった保護者のために、寮務主事、専攻科長、研究・地域連携主事、学生支援相談室長の先生方から、概要説明をしていただきました。

昨年度に続き、「卒業生・在学生」からの近況報告を行っていただきました。

≪保護者アンケートより≫

高専の特徴、目指す所など知る事ができ、教育に携わる先生方の熱意が伝わり、安心して子供を預ける事ができると実感出来ました!

子供からは、学校生活の事をなかなか話してくれないので、このような機会を作って下さった事に感謝いたします。

専攻科の学生、卒業生の発表を通して、学生生活から就活、就職後までの流れを詳しく知ることができ、たいへん良かったです。

●第2部(学科別座談会)

さらに詳しいお話を聞くため、学科別に教室を移動し行ったのが「学科別座談会」です。

まずはじめに、学科長先生が学科ごとの特色、活動、進路などについてご説明くださり、保護者からもたくさん質問させていただきました。

続いて、第1部で近況報告してくれた卒業生・学生に、もう1名ずつ参加してもらい、保護者と卒業生・在学生の「座談会」を行いました。

普段、学校の先生や職員に質問することはできても、学生に経験談やアドバイスを聞く機会はほとんどありませんので、とても興味深く有意義な時間となりました。

≪保護者アンケートより≫

学校での授業の様子や授業内容、卒業後の進路等、説明が分かりやすかったです。

OBの質問コーナーは 生の声であり学校・先生方とは違う 学生目線の言葉が聴けるので 本当にありがたいです。

このようなOBからの声、体験が聴ける場が 現役の学生(低学年)にも 在ればいいのに と思いました。親が聞いた言葉を親の口から伝えても なかなか 素直に入って行きませんし、今を生活している学生には学生の想いや悩みもあるでしょうし、自分の言葉で訊ける場があるのは やはり ありがたいだろうと 思います。

●第3部(懇親会)

希望される方を募って、懇親会を開きました。

保護者55名と先生方19名、第1部から講演いただいている卒業生にもお越しいただき、終始盛大に盛り上がりました。

ご来場の際に、学生課 深井課長がピアノを弾いてくださいました。とても素敵な音色に皆さん喜ばれていました。

グループ対抗では、高専にまつわるクイズゲーム大会、指1本でフラフープから誰も指を放さず上から下まで動かすスピード勝負。

個人競技では10秒ぴったりに止められるかチャレンジ。

接戦の中、見事優勝されたのは、記録9.99秒で1年建築学科のお父様でした。

≪メッセージ一例≫

懇親会は初めての参加でしたが、皆さんフレンドリーで色々と情報交換をしたり、普段お話したことのない先生とも沢山お話できてとても楽しい時間でした。ゲームも楽しかったです!

また次回も参加したいと思います。

クイズや全員参加型の企画など、センスの光るものばかりでとても楽しかった。先生とも楽しく話せて寮生の保護者さんとも仲良くなれて本当によかった。また来年も参加したいと思った。

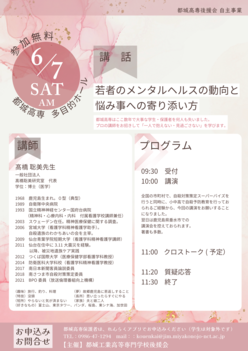

令和7年6月7日 後援会自主事業「いのちの講話」

保護者67名、先生方10名、関係団体9名、計86名のご参加を頂きました。

以下に本日ご記入いただいたアンケートを一部ご紹介いたします。共感が力になる時もあると思います。どうぞお読みください

1 参加のきっかけ

・普段の生活を送るうえで 子育てに 間違っていないか どうして小さな事でぶつかり合ってしまうのかと思った

・若い世代の死因の1位が自殺というのは以前から気になっていたため

・これから子どもが進路を決める時期なので 子どもの心の負担にならないようなかかわり方など 参考にしたいと思った

・昨年参加させていただき またお話を聴かせていただきたいと思った

・子どもの為にも親として 一人の人間として少しでも成長できればと思い参加した

・身近な大切な人を自殺でなくして やっと何か出来る事がないかと探していました

・過去に知人でも自死の方が何人かいた為

・自分の子どもが死にたいくらい苦しいという状況になった時 親としてどう関わればいいかのヒントがもらえればと思ったから

・息子への関わり方を再度確認したかった

・昨年参加して自分の気づき 子どもへの気づきをたくさんもらえて 子どもや主人への言葉が分かったような気がして刺激を頂いたのでまた参加しました

・学生に関する客観的な知識と情報を得て 子どもの成長に役立てていきたい

・もしもの時の寄り添い方を知りたかったため

・子どもとの向き合い方について学んでみたかった

・知人の誘いでしたが 数年前に兄が亡くなったので今回の講演に非常に興味がありました

2 講話について

・子どもが話しているとつい口を出してしまうので まず"まるっと受け止める"を実践してみようと思います

・「完璧でなく ほどほどでいい」という最後の話が印象的でした

・「子どもに対して教育を」よりも まず親に対しての教育が重要ではないかと感じた

・子どもを思う心は押し付けになってはいけないけど 無関心もだめだと思うので そのバランスが難しいと思いました

・昨今の若者の自殺や事件を知る時 その背後に親子関係 人との関わりの難しさがあるのではと思いました

自主性の前にアイデンティティーの確立 それも正しいものを 幼い頃から養う必要があると思いました

唯一無二の存在として愛していければいい子育て教育はこれに限るかなと思いました

・心が軽くなり救われました ありがとうございました

・不安 心配を手放す 子どもの人生は子ども自身がどうするか考えていくしかないので

子どもが自分の人生を楽しんで大事にできるように 考える力をもっていればいい そんな力をつけてあげるのが

親の仕事だと思いました

・先生の体験をまじえながらのお話が分かりやすくとてもよかった

・印象に残ったことは 子ども本人がやりたいと思うことが一番大事 主体性を応援すること

・お話を聞いて 心に引っかかることが色々と見えてきました 気づきがあっても「こうあるべき」母親像が

邪魔をしています。今日のお話と資料を見返しながら これから子どもと向き合っていきたいと思いました

・子どもの世界を尊重できるようになりたいと思いました

・親としてではなく 一人の大人として生きていいんだと心がゆるみました

子どもたちの生きる社会や価値観は大きく変わっていて 大人のアドバイスはマッチしないことも多くなっています

子どもの主体性 自分の意思を持ち続けられるよう 最大 最高の応援団でいたいなと思いました 親の信じる力

まるっと受けとめる力は子どもが安心して挑戦して失敗しても帰ってきたときもいつでも

自分の幸せ 家族の幸せ みんなの幸せ つながる幸せ 心の力 すてきです

3 クロストークについて

・リフレーミングの考え方を初めて知ったのでためしてみたいです

・質問形式をすごく良かった

・とても楽しかったです ありがとうございました

・講話より具体的な話が聞けたのがよかったです

・どの質問も自分の中のモヤモヤを言葉にしてもらったようでした

・保護者として同じ思いのお母さんがいるんだという安心感と 子どものことが分からなくてもいいんだという

言葉に救われる思いでした

・皆さん同じ悩みや不安感じ方で安心する自分がいました・優しい時代の子どもたちは優しいなりの生き方があるので 昭和の考えをおしつけない・・・

他にも沢山ためになる話があり 大変役に立つ時間でした

・子育ては親育てでもありますね 倒れてもつまづいても 立ち上がる土台 力は本当の 必要な生きる力ですね

・人は未完成だからこそ何でもできる 子どもとも他者とも その先をよりよく進めるよう 未完成な自分たちを

ゆるく受け止めたいです

・親世代 子世代の考え方のギャップや考え方が理解できないことは仕方ない 理解するための行動や言動のことについても学べた

保護者の皆様方の様子も知ることが出来て勉強になった

4 高橋先生へのメッセージ

・素晴らしい講話ありがとうございました これからの人生の参考にして 家族が元気に過ごせるよう生活します

・子どもとのかかわり方 とても参考になりました 自分が明るくいれば周りも明るくなると思うので

リフレーミングもためしながら がんばります

・大変有意義な講演を聞けてよかったです ありがとうございました

・とても納得することが多く 今からでも自分を変えていこうと思いました

・「まっいっかー!!」と「まるっと受け止める」努力をしていきます ありがとうございました

・気づきが多い時間となりました ありがとうございました

・子育てを見返す 素晴らしい時間になりました

・またお会いしたいです

・今日から子育て 自分の人生 がんまります

・今後のご活躍を応援しています

令和7年5月20日 総会

れんらくアプリのアンケート機能により、令和7年度都城高専後援会総会を書面開催しました。

ご協力いただきありがとうございました。

令和7年6月7日 「いのちの講話」「保護者交流会」開催予定

昨年に続き、今年度も「いのちの講話」「保護者交流会」を開催いたします。

「いのちの講話」は保護者以外の皆様、誰でも参加可能ですので、ご興味のある方は

是非お越しください。

2025いのちの講話リーフレット.png

令和6年度活動報告

令和6年11月3日 高専祭 カレーうどん&献血並行型骨髄バンクドナー登録会

保護者協力のもと、毎年恒例となっております

高専祭での「カレーうどん」のふるまいを行いました。

今年は、台風接近に伴い、直前まで開催ができるかどうか心配ではありましたが、

当日は、びっくりするほどの晴天に恵まれ

無事、カレーうどんのふるまいができ、大変喜ばしいことでございました。

是非とも来年も、カレーうどんを食べにお越しください。

さて、今年は本校創立60周年ということで

初の試みでございます、「献血並行型骨髄バンクドナー登録会」も実施いたしました。

予想を上回る献血者、ドナー登録者となり、関係者の方々も大変喜んでおられました。

令和6年10月20日 愛校作業

今年で2回目となる、「愛校作業」を行いました。

今年は、学生の参加もあり、昨年を大幅に上回る参加者のおかげで

校内がとても綺麗になりました。

ご参加くださいました、先生方・保護者の皆様・学生の方々

ありがとうございました。

〈保護者アンケートより〉

・皆さんで子どものために活動できたことがよかったと思います。(5E保護者)

・協力し合いながら学校を綺麗にすることができ良かったです。(5A保護者)

・学校も綺麗になったし、気持ちまですっきりしました。(1E保護者)

次年度も行う予定でございますので

皆様のご協力、お待ちしております。

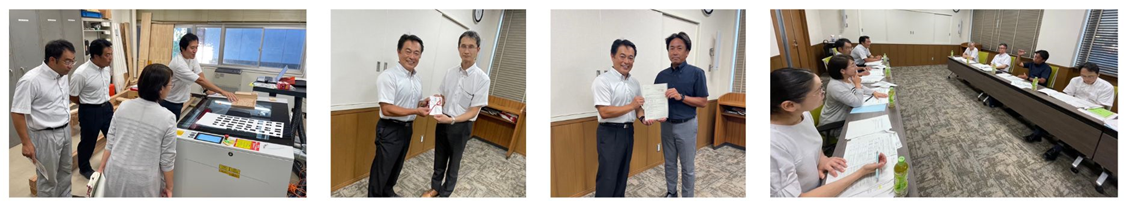

令和6年7月30日 学校連絡協議会

会長・副会長が学校と連絡協議会を行いました。

会のはじめに、学校から「起業家工房」のご案内がありました。

次に、後援会からロボコン制作局へ制作費40万円、大会引率旅費として約375万円、図書購入費約41万円を贈呈しました。

連絡協議会では、寮に関する事項を含め後援会からの要望事項・確認事項をお伝えしました。

次回は2月に開催の予定です。

令和6年6月8日 保護者交流会

都城高専保護者を対象とした「保護者交流会」を開催しました。

●保護者交流会第1部(全体会)

まずはじめに、当日ご予定があり不在だった校長先生からのビデオレターによるご挨拶を見て頂きました。

続いて、5月2日の「学校説明会」に参加できなかった保護者のために、教務主事、学生主事、寮務主事、専攻科長、学生支援相談室長の先生方から、ポイントに絞った概要説明をして頂きました。

リニューアルの目玉だったのは、「卒業生・在学生」からの近況報告です。

これは、昨年度視察させて頂いた鹿児島高専後援会様の事業「支部総会」をモデルにしたものです。

卒業生、在学生からzoomやパワーポイントを使った各10分の大変興味深い近況報告を行っていただきました。

≪保護者アンケートより≫

先生方の生徒や保護者に対しての心気遣いや、熱意が伝わりました。

高専と後援会が一団となり、子供達がより良い教育が受けられているのだと感じました。また、保護者の方とも話す機会ができ大変、有意義な時間を過ごす事ができました。ありがとうございました。(1A保護者)

●第2部(学科別座談会)

さらに詳しいお話を聞くため、学科別に教室を移動し行ったのが「学科別座談会」です。

まずはじめに、学科長先生が工夫を凝らして学科ごとの特色、活動、進路などについてご説明くださり、保護者からもたくさん質問させて頂きました。

続いて、第1部で近況報告してくれた卒業生・学生に、もう1名ずつ参加してもらい、保護者と卒業生・在学生の「座談会」を行いました。

普段、学校の先生や職員に質問することはできても、学生に経験談やアドバイスを聞く機会はほとんどありませんので、とても興味深く有意義な時間となりました。

≪保護者アンケートより≫

先生のお話がとてもわかりやすく、普段の授業もこんな感じなのかな~と思いながら聞いていました。困った時には遠慮なく先生に相談に行くように息子に伝えました。貴重なお時間ありがとうございました。(1C保護者)

●第3部(懇親会)

希望される方をあらかじめ募って、懇親会を開きました。

これまで支部ごとに行っていたので、科を超えて全体の懇親会を行うのは(おそらく)初めての事です。

保護者68名と先生方20名にお越しいただき、最初から最後まで盛大に盛り上がりました。

高専にまつわるクイズゲーム大会、けん玉チャレンジ、60周年にちなんだ60㎝テープカットなどでお楽しみ頂きました。

みごと優勝されたのはA科テーブルで、景品として後援会カレーうどんにちなみ「カレールウ」が贈呈されました。

私達後援会も学校と共に後援会も60周年を歩んできたわけですが、今年「新しい章」が始まったと実感できる会となりました。

≪メッセージ一例≫

第1部から3部まで参加いただいきありがとうございました。コロナで謝恩会もなかった世代だったので、久々に先生方と身近に触れ合える機会となりました。高専は未知の世界だったのですが、先生がたの気さくな雰囲気をしり安心して通わせられそうだと思いました。(2E保護者)

ご参加くださった皆様、運営に関わってくださった皆様、先生方・職員の皆様、学生・卒業生の皆様、本当にありがとうございました。

鹿児島高専後援会引地前会長をはじめ役員・事務局の皆様にも改めて感謝申し上げます。

令和6年6月8日 学生アイディアコンテスト

都城高専生を対象とした「学生アイディアコンテスト」を開催しました。

記念すべき1回目は、①防災、②いのち・身体をテーマとして、身近な問題を解決するアイディアを募集しました。

1次審査に5組の応募があり、2次審査には3組が出場されました。

審査員をつとめた理事・正副会長も、初めは慣れないことに緊張していましたが、学生の純粋で熱いプレゼンにつられ、規定の質疑応答時間を超えてしまうほどの活発な意見や感想が飛び交いました。

参加賞として、今年のテーマにちなみ防災士である会長が愛用しているのと同じモデルの「ホイッスル」が贈られました。

〈結果〉

●最優秀賞【20万円】 3A 内匠屋さん「学年・学科を超えたつながり」~気軽な交流の場(勉強会や交流会)を増やすためのきっかけ作りをしたい

●1~3年の部 優秀賞【10万円】 3A 荒場さん 「お守りボックス」~自分たちで管理する教室設置型災害用備蓄ボックスを備えたい

●4~5年の部 優秀賞【10万円】 4E 前原さん 「4年生研修における東北大震災伝承館体験見学と東電原子力資料館の見学そして都城地域の避難所体制の調査」~東日本大震災の被災地および都城市市役所を訪問し、自分たちでリアルな避難行動を考えたい

開催に当たっては、アイディアコンテストのモデルとなった呉高専後援会本園会長より激励のメッセージも頂きました。

「プレゼンを通じて、発表するまでの準備の大切さ、人前で話すことの経験、自分たちの意図することを相手に伝え、理解してもらうことの難しさ、そして自分たちの力で獲得した喜びを学んでもらい、将来に活かしてもらいたいと思っています。プレゼンの場所は、皆さんの輝くステージだと思って自由に表現し、アピールしてください。審査員といっても皆さんのお父さん、お母さんです。子供たちが頑張っている姿を見ると手を差し伸べたくなるのが親心です。皆さんの健闘を祈ります。頑張ってください!」

本園会長、都城高専の学生のために、親身で胸熱なメッセージをお寄せくださり、ありがとうございました!

令和6年5月16日 総会

れんらくアプリのアンケート機能により、令和6年度都城高専後援会総会を書面開催しました。

ご協力いただきありがとうございました。

令和6年4月20日 後援会自主事業「いのちの講話」

保護者52名、先生方10名、関係団体16名、計78名のご参加を頂きました。

会場では、熱心にメモをとられたり、大きくうなずいたり、一緒に声をだして笑って頂いたり、涙をそっとふく姿等がありました。

先生から頂いた資料はれんらくアプリ内で共有しております。ご活用ください。

以下に本日ご記入いただいたアンケートを一部ご紹介いたします。共感が力になる時もあると思います。どうぞお読みください

_______

1 参加のきっかけ

(1年)入学して初めてのイベントだったのと、講話の内容が興味深かったので

(1年)高専に子供が入学して環境が変わり、今は何も問題は感じていないが、この先子供が悩んだりつまずいた時にどうすれば良いか学びたかった

(2年)高専になってから携帯を買って、ずっとネットばかりで成績が悪く叱ってばかりいたら、LINEすらしてこなくなったから

(3年)母と子(男の子)の接し方の難しさを以前より感じていたため、少しでも子から話してくれるようにするためには、自分はどうしたらいいか話を聞いてみたいと思った

(4年)子供が学校をやめたい、行きたくないということがあり、どのように寄り添ってあげればいいか聞くことができればいいと思って

(5年)クラスメイトがなくなりどう対処してよいか迷った為。子供を傷つけずにどうアドバイスしたら良いか知りたかったので

(専1)メンタルの問題は一生のことなので、寄り添い方を知ることが出来れば、自分自身にもまわりの人にも役立てられると思ったから

(先生)学生さんのために、その保護者のために少しでもお役に立てるよう勉強することができればと思い参加いたしました。貴重な講演会を開いて頂いてありがとうございます

(先生)提出部不良や不登校の学生が再開できた場合に対応のヒントが得られたらと考えたため

(団体)有馬会長からの紹介。自死についてはどのような環境下でも起こるもの。未然に防ぐためのヒントが欲しかったので

(団体)若者、子供のメンタルヘルスについて子供だけでなく社会全体で考えて理解していけるようになれたらと願っているので

2 講話について

(1年)詳しく聞く受け止めるということがとても大切だと思った。ありのままを受け止め、基本的自尊感情を育む機会にできるかは大人の声掛け次第だとすごく心に残った。

(2年)心は折れても大丈夫と言われた時、涙がこぼれました。なんか心が軽くなりました。

(3年)私自身子供の関わり方を変えていくことの大切さが、よくわかりました。子供のリストカットは私が原因だったのかと気付きました。反省です。もっと子供と話したくなりました。そしてまるっと受け止めたい。

(4年)うなずくことばかり。「親育て」してもらえました。

(5年)SOSを受け止める。やりたいこと(乙女ゲームやジャニオタ)を頭ごなしに否定しない。「アドバイスしない」「ジャッジしない」「決めつけない」を心に停めて、寄り添っていこうと思った

(専2)子供の自身のなさを感じるとき、どう応援してよいのかわからなくなるが、基本的自尊感情を育てられるよう、これからもいろんな体験を一緒にやろうと思う。

(先生)地域との関わりをもつこと、入院前に学生をケアすることの大切さを改めて考え直しました。

(先生)P15 未来をつくるのは子供達という言葉に共感した

(団体)貧困家庭や大変な環境にある人は逆に陽気にふるまうことがあると知った。普段からしっかり傾聴し、気付いていけるようにしたい

3 クロストークについて

(1年)先生と会長、副会長のやりとり色々と面白かった。

(2年)夫婦間のお話をきいて「あーウチだけではない」と元気になりました。「失敗した時こそ一緒に悔しがる」ことが基本的自尊感情を育てるというところ、その通りだと思いました

(3年)先生が子育てをされていたスウェーデンでのお話が大変興味深かったです

(4年)研修でのクロストークはあまり経験がなかったのでいい時間だった。

家庭という小さい社会で子供たちが立ち上がれるよう一緒に成長して行きたいと思った

(5年)夫にもこの話を聞いて欲しいと思った

(卒業生保護者)失敗した時こそ受け入れるという言葉が刺さりました

(先生)基本的自尊感情:高橋先生の旦那様の話が印象に残った。「解決しようとして相手してしまう」になっており私もやりがちだが、学校の先生もやりがち。

(先生)後援会の代表の方々が、こちらが聞いて欲しい内容のことを聞いて下さり、トークが深まって良かったと思います

(団体)感受性はトレーニングでは伸びないため、たくさんの人が見守ることが大事ということが印象に残りました

(団体)受け止める、何があったの?と子供の情景をみさせてもらう、というエピソードがとても印象的でした

4 高橋先生へのメッセージ

(1年)「家庭内ダイバーシティ(多様性)」の話は自分の家族の事を聞いているようでした。笑いをふまえたお話をして頂きありがとうございます。

(2年)胸のドキドキが軽くなり、呼吸がしやすくなりました

(3年)子供たちの人権を大切に、子供は自分の人生を歩めるように支えていきたいと思いました

(4年)子供が行きやすい社会、家庭となるよう本日の学びを活かしていきたいと思います

(5年)お子様の話も交えながらとても分かりやすく楽しい講話でした

(未選択)有名な先生なのに決して上からの偉い人目線ではなく、ざっくばらんな話し方でとても共感がもてました

(先生)苦手なことがあっても委縮する必要はなく、生きていくことの楽しさ、自由さを少しばかり頂くことができました。

(団体)小4と1歳の子育て中です。「一緒にテレビ見ようよ」「もう寝ちゃうの」は息子からわたしへのSOSなのかもなーとふと思いました。今夜は横にいて一緒にテレビをみます。

(団体)成人した子供のふるまいに今も悩まされることが多々あります。「性格はかえられないけど、ふるまいは変えられる」のとおり、受容と傾聴を頑張りたいと思います。

_______

年間250件以上の講話をこなしながら、今回私どもからのsosを受け止めてくださった高橋聡美先生。

週休日にもかかわらずご参加くださった田村校長先生と多数の先生方、学生課長、綾中学校からお越しくださった菅沼先生、本会の新企画のきっかけを頂いた鹿児島高専後援会の引地会長、高橋先生とのご縁を結んでくださった垂水市庭田課長、都城消防署およびボーイスカウト関係者の皆様、NPOたんぽぽの会皆様、OB役員の皆様、誠にありがとうございました。

今年も1年、都城高専のニーズを捉えて、保護者仲間である皆様のことを想って、迅速に活動して参ります。引き続きどうぞよろしくお願い致します。

会長 有馬